후성유전학 내지는 기억의 유전 관련 몇 가지 이야기입니다.

생명체 ‘기억이식’ 성공, 비밀의 문 열리나

(원문)

바다달팽이, RNA 이전해 전기자극 기억 전달

최근 상영되고 있는 영국 드라마 ‘블랙 미러(Black Mirror)’는 첨단 기술이 일상화된 사회 모습을 다루고 있다. 다양한 기술을 통해 갖가지 독특한 상황이 연출되는데, 사람 대상의 ‘기억을 조절할 수 있는 기술’이 등장한다.

기계로 과거의 기억을 돌려보면서 아주 세세한 것까지 읽어낼 수 있다. 공상 과학(SF) 속의 현실이라고 웃어넘길 수 있지만 비슷한 일이 실제로 일어나고 있다.

최근 과학자들이 (생명체의) 기억을 조절할 수 있는 기술 개발에 성공하고 있는 중이다.

16일 ‘뉴욕 타임즈’에 따르면 UCLA 과학자들이 잘 훈련된 달팽이 뇌세포에서 훈련받지 않은 달팽이 뇌세포로 분자를 이전하는데 성공했으며, 이에 따라 훈련을 받지 않은 달팽이가 잘 훈련된 달팽이의 경험을 공유할 수 있게 됐다고 보도했다.

과학자들이 바다에 사는 군소갯민숭달팽이(사진) 뇌세포 실험을 통해 전기자극 기억을 다른 개체에 전달하는 실험에 성공했다. 다른 동물 실험도 이어질 예정으로 있어 미지의 기억 메커니즘이 밝혀질 전망이다. ⓒWikipedia

기억과 관련된 RNA 기능 새로 발견해

연구 논문은 최근 국제 학술지 ‘이뉴로(eNeuro)’에 개재됐다. 논문 제목은 ‘RNA from Trained Aplysia Can Induce an Epigenetic Engram for Long-Term Sensitization in Untrained Aplysia’이다.

논문의 주 저자인 UCLA의 신경생리학자 데이비드 그랜츠맨(David Granzman) 교수는 그동안 바다 소라의 한 종인 ‘군소갯민숭달팽이(Aplysia californica)’를 연구해왔다. 13cm 크기의 이 달팽이는 수 년 동안 일어난 일을 기억할 수 있는 능력을 지니고 있다.

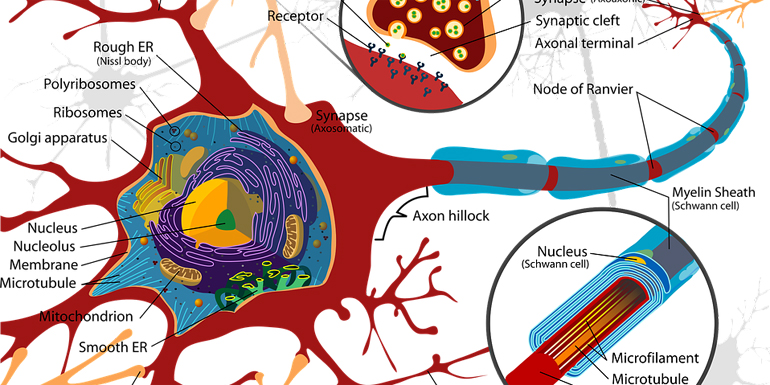

또한 신경세포(neuron)가 매우 커 기억이 어떻게 형성되는지 연구가 손쉬운 동물이다. 그랜츠맨 교수 연구팀은 실험을 통해 이 동물에 전기 자극을 주면 배설물을 방출하는 주름진 관(frilly siphons)을 재빨리 움츠린다는 것을 알아냈다.

그러나 이전에 전기 자극을 경험한 군소갯민숭달팽이는 이런 경험을 하지 못한 달팽이보다 훨씬 더 오래 그 관을 움츠렸다.

최근 들어서는 더 놀라운 사실을 발견했다. 특정한 기억을 지니고 있는 세포를 제거했을 때에도 일부 흔적이 계속 남아 있었다.

이는 기억을 저장할 수 있는 RNA 없이도 오랫동안 과거 경험을 기억하는 일이 가능하다는 것을 의미했다. 연구팀은 의문을 품고 그 원인을 추적해나갔다. 그리고 일부 RNA에 유전자(genes) 기능을 켰다 껐다 하는 기능을 지니고 있음을 발견했다.

유전물질인 DNA에 있는 화학적 표지(chemical tags)가 있어 RNA가 이를 자극할 경우 그 기능이 지속되고 오랜 기억을 남기게 된다는 것. 연구팀은 군소갯민숭달팽이뿐만 아니라 쥐와 같은 실험용 동물에게서도 같은 결과가 나왔다고 설명했다.

연구팀은 군소갯민숭달팽이 뇌세포 안에서 어떤 일이 일어나는지 알아내기 위해 전기 자극 경험을 한 달팽이와 그렇지 않은 달팽이 뇌세포를 모두 배양했다. 그리고 전기 자극 훈련이 이루어진 달팽이 뇌세포로부터 RNA를 추출했다.

사람도 기억 전달할 수 있을지 관심

그리고 이 RNA를 전기 자극 경험이 없는 달팽이 뇌세포에 주입했다. 그러자 놀랍게도 새로운 RNA를 주입받은 달팽이들이 전기 자극을 받은 것처럼 오랫동안 배설물을 방출하는 주름진 관(frilly siphons)을 움츠렸다.

이를 통해 전기 자극을 경험한 달팽이의 기억이 그렇지 않은 달팽이의 기억 속으로 이전됐음을 알 수 있었다.

연구 결과를 확인하기 위해 다른 실험도 진행했다. 약물을 사용해 전기 자극 경험이 없는 달팽이에 화학적 표지를 제거했다. 그리고 전기 자극 경험이 있는 달팽이로부터 추출한 RNA를 주입한 결과 전기 자극에 대한 기억이 전혀 전달되지 않았다.

이는 DNA에 있는 화학적 표지가 군소갯민숭달팽이뿐만 아니라 일반 설치류 기억력에 큰 영향력을 미치고 있다는 것을 말해주는 것이다.

이번 연구는 1960년대 있었던 편형동물(flatworms, 扁形動物) 연구에 후속 작업이다. 좌우대칭이고 무체강이며 배복이 편평하고 체절은 없으며 맹낭의 장관에 항문공이 없는 유충형 동물을 말한다. 충류, 단생류, 흡충류, 촌충류의 4강으로 구성돼 있다.

당시 과학자들은 서로를 잡아먹는 이 사납고 잔인한 동물에 열광하고 있었다. 이 조그만 동물에 빛을 비추고 어떻게 반응하는지 실험을 진행했다. 그리고 이 빛 자극 경험을 한 동물의 잔해를 다른 편형동물들에게 먹였다.

그리고 죽은 편형동물의 기억이 그렇지 않은 다른 편형동물에게 전달되는지 관찰한 결과 신기하게도 그 기억 전달되고 있었다. 그러나 이런 사실이 과학적으로 증명되고 위해서는 같은 실험 결과가 반복돼야 했다.

당시 기술로는 그것이 불가능했다. 그리고 거의 50년이 지난 지금 UCLA 과학자들에 의해 군소갯민숭달팽이의 기억이 전달될 수 있다는 사실을 확인할 수 있었다. 그랜츠맨 교수는 “이번 연구가 오래 전 편형동물 연구 이후 진행된 첫 번째 연구”라고 말했다.

교수는 또 “군소갯민숭달팽이뿐만 아니라 다른 동물들로 연구를 확대하겠다.”고 밝혔다. “그래서 뇌 기능에 있어 RNA와 DNA 화학적 표지 간에 어떤 관계가 형성되고 있으며, 또한 기억력에 어떤 영향을 미치고 있는지 더 구체적인 사실을 밝혀내고 싶다.”고 말했다.

과학계는 다양한 동물 실험을 통해 그동안 의문에 쌓여 있던 기억 메커니즘이 규명될 것으로 보고 있다. 연구 결과가 축적됨에 따라 사람의 기억 형성 및 전달 과정을 규명하는데도 큰 도움을 줄 것으로 예상하고 있다.

최근 뇌과학이 발전하면서 그동안 미지의 세계로 여겨져 왔던 기억 메커니즘이 하나둘 밝혀지고 있다. 그러나 지금까지의 연구는 1회성 단기적 기억에 집중돼 왔다. 이번 연구 결과로 오랜 기억에 대한 비밀의 문이 열리고 있다.

(원문: 여기를 클릭하세요~)

기억의 이식에 성공

기억의 저장 방식을 설명하는 기존 이론에 새로운 관점을 제기하는 연구 결과가 어제 (5월 14일) 발표되었습니다. RNA를 통해 한 개체로부터 다른 개체에 기억이 전달될 수도 있다는 것입니다. 여기서 중요한 것은 “RNA”입니다.

RNA는 정보 전달 물질(mRNA)이자 코돈과 아미노산의 짝을 연결해 주는 물질(tRNA), 그리고 각종 세포 내 조절자로 더 널리 알려져 있는데, 이제는 RNA가 기억에도 관여할 가능성이 제기되었습니다. 이쯤 되면 RNA가 하는 기능보다 하지 못하는 기능을 찾는 것이 더 빠를지도 모르겠습니다.

신경과학회지의 온라인 버전인 eNeuro에 발표된 이 논문에서 UCLA의 연구진은 군소 (혹은 바다 달팽이, Apylsia)를 대상으로 재미있는 실험을 하였습니다. 약 20,000개의 뉴런을 가진 군소는 신경 생물학의 모델 생물로 많이 활용되는 단골 손님입니다.

바다 달팽이, 혹은 군소 (Aplysia dactylomela)

기억의 주입

연구진은 이 군소에게 일정한 시간적 간격을 두고 전기 자극을 반복적으로 주고 군소가 움추러든 상태로 머물러 있는 시간을 측정하였습니다. 일반적으로 자극을 받아 본 적이 없는 군소는 약 1초간 움추러든 상태로 있다가 원상 복귀하는 반면, 지속적으로 자극을 준 군소는 약 50초 동안 움추러 든 상태로 있는 것을 확인하였습니다. 군소에 학습을 통한 “기억”을 주입한 것입니다. 이 기억 주입의 과정을 “sensitization”이라고 합니다.

RNA를 통한 기억의 전이

이후 sensitization이 된 군소로부터 RNA를 추출하여 그렇지 않은 달팽이에게 주입하였더니 이 달팽이는 예전에 전기 충격을 받은 경험이 없었음에도 불구하고 약 40초동안의 움추러든 반응을 보였습니다. sensitization이 되지 않은 군소로부터 추출된 RNA 를 주입 받은 군소(대조군)는 자연상태의 군소와 동일한 수준인 1초 정도의 움추러듦을 보였습니다. 학습된 기억이 전혀 다른 개체에게 전달된 것이었으며, 기억 전달의 주체는 RNA라는 것을 확인한 것입니다.

뉴런 세포안의 RNA가 기억 전달의 매체로 확인

이것이 신경세포에서의 변화가 아닌, 단순한 근육 세포에서의 어떤 발현 변화에 의한 움추러듦일 가능성도 있습니다. 따라서 신경 유래의 RNA가 그 원인임을 확인하기 위한 검증이 필요합니다. 또 이 반응을 좀 더 세부적인 레벨인 세포 단위에서 확인해 볼 필요가 있습니다. 그래서 연구진은 추가 실험을 설계했습니다.

일단 여러개의 배양 접시에 sensitization이 되지 않은 군소의 뉴런 세포만을 뽑아서 배양하였습니다. 그리고 sensitization이 된 달팽이에게서 뉴런 세포와 운동 세포를 분리한뒤, 각각에서 RNA를 추출하여 이 접시들에 주입한 후 전기 자극을 주었습니다. 그 결과 sensitization이 된 달팽이의 뉴런 세포에서 추출한 RNA가 들어간 배양 접시의 세포들만 전기 자극에 강한 반응을 나타내고 운동 세포에서의 RNA가 주입된 접시의 세포들은 아무 반응이 없는 것을 확인할 수 있었습니다. 이 기억의 전달 주체가 “뉴런 세포에서 존재하는 RNA”라는 것을 확인할 수 있는 순간이었습니다.

이 실험을 통해 RNA 또한 기억의 일부를 담당할 가능성을 확인할 수 있었습니다. 일반적으로 기억은 뉴런 세포에 존재하는 시냅스들의 연결 방식이나 강도의 형태로 저장된다고 알려져 있었는데, 뉴런 세포의 핵 안에 주로 존재하는 RNA들을 통해서도 기억이 존재할 수 있으며, 심지어는 이 기억을 다른 개체에게 전이시키는 것도 가능하다는 것을 확인한 것입니다.

물론 이 실험만으로 아직 기존 가설을 완전히 반박하기는 어렵습니다만, 기억의 저장은 우리가 생각하는것보다 훨씬 더 복잡한 메카니즘에 의해 이루어진다는 것을 확인할 수 있었습니다.

(원문: 여기를 클릭하세요~)

뇌세포 없는 박테리아, 자손에게 기억 물려준다

녹농균의 전자현미경 사진

박테리아는 매우 작고 단순한 생명체지만, 놀랄 만큼 복잡한 행동을 할 수 있다. 주변 환경을 감지해 생존에 최적화된 온도, 빛, 염분 등 알맞은 조건을 찾아가는 것은 물론 먹이를 잡거나 천적을 피하는 행동을 할 수 있다. 뇌세포도 없고 눈, 코, 귀 같은 감각 신경도 없지만, 박테리아는 독특한 감각 수용체와 세포 내 신호 전달체계를 통해 상황에 알맞은 행동을 할 수 있다.

미국 ULCA의 캘빈 리와 그의 동료들은 인체 감염균 가운데 하나인 녹농균(Pseudomonas aeruginosa)의 독특한 행동을 조사했다. 녹농균은 낭포성 섬유증(Cystic fibrosis)환자의 기도 점막에 달라붙어 생물막(biofilm, 세균과 유기물이 모인 막)을 형성해 잘 치료되지 않는 감염을 일으킨다. 사실 감염의 가장 중요한 단계 가운데 하나는 감염을 일으키고자 하는 목표 조직에 달라붙어 증식하는 것이다. 달라붙지 못한 세균은 그냥 점액과 같이 제거되어 염증을 일으킬 수 없다. 따라서 과학자들은 이들이 어떻게 달라붙는지 그 기전을 이해해 감염을 억제할 방법을 찾고 있다.

녹농균이 일정단계 증식하면 비가역적으로 표면에 달라붙어 생물막을 형성한다는 것은 90년 전부터 알려진 사실이다. 하지만 그 이유는 잘 몰랐다. 연구팀은 이 과정을 연구하던 중 흥미로운 사실을 발견했다. 녹농균이 한 번 표면에 달라붙으면 여기서 증식한 후손들도 마치 ‘기억'(memory)을 공유하는 것처럼 같은 행동을 보여 생물막을 형성한다는 것이다.

연구팀은 이 과정에 크게 두 가지 기전이 관여함을 밝혀냈다. 하나는 cAMP라는 세포 내 신호 시스템이고 다른 하나는 세포가 이동하는 데 관여하는 type IV pili의 활성이다. 비록 녹농균이 기억을 저장할 수 있는 뇌세포는 없지만, 이 세포 내 신호 시스템과 운동 기관의 활성이 분열과 복제를 통해 자식들에게도 복사하듯이 전해지므로 기억을 공유하는 것처럼 같은 행동을 할 수 있다.

박테리아도 혼자서 번식하는 것보다 서로 뭉쳐서 생물막을 형성할 때 생존에 유리한 경우가 많다. 하지만 개별적인 박테리아가 서로 협동해 하나의 유기체를 만들기는 쉽지 않다. 따라서 이와 같은 능력을 갖추게 된 것으로 풀이된다. 다만 생물막은 박테리아의 입장에서 보면 공존과 상생의 상징이지만, 인간 관점에서는 환자의 몸속이나 혹은 의료기기 표면에 감염성 세균이 생존하는 공간이기 때문에 이를 억제할 방법이 필요하다. 이번 연구는 감염과 세균 증식을 억제할 새로운 치료 방법을 개발하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.

(원문: 여기를 클릭하세요~)

유전자에 꼬리표가 붙는다? 비만의 대물림

‘금수저’ 또는 ‘가난의 대물림’이라는 말이 있지요? 부모의 경제적 배경이 자식의 삶에 꼬리표처럼 따라 붙는다는 것입니다.

그런데 ‘비만의 대물림’이라는 말도 있습니다. 부모의 건강이 유전자 꼬리표가 되어 자식에게 물려진다는 것이지요.

비만에 유전적 요인이 있다는 사실은 이미 생쥐 실험으로 확인된 바가 있어요.

비만 쥐가 낳은 새끼는 부모와 똑같이 비만이었죠. 그 새끼 쥐가 자라서 나중에 또 새끼를 낳았더니 그 역시 비만 이었습니다.

원래 쥐의 비만 정보가 생식세포 유전자에 꼬리표로 남아 자식 쥐에 전달되고, 이게 다시 손주 쥐에 전달됐다는 거죠.

유전자에 붙은 꼬리표도 결국 유전된다는 건데, 사람의 경우는 어떨까요?

사람의 경우도 유전자 꼬리표가 후손에게 전달되는 것으로 과학계는 보고 있습니다.

평소 나의 식생활이나 음주, 금연 등 생활 습관은 유전자에 꼬리표 형식으로 각인되고, 이 꼬리표가 자식에게 전달됩니다.

자식에게 전달된 유전자 꼬리표는 특정 유전자가 발현되는 단백질이 많거나 적게 만들어지도록 작용해요.

그래서 유전자에 담겨있는 정보들 중 어떤 것이 더 발현될 지 간섭하는 방식으로 건강에 영향을 미치게 됩니다.

대표적인 사례가 2차 대전 당시 ‘네덜란드 대기근’이에요.

당시 잘 먹지 못한 임신부의 아이들이 대부분 자라서 비만이 됐습니다.

영양 섭취가 부족한 환경에서 생존하기 위해 먹은 것을 최대한 몸에 에너지로 저장했던 정보가 꼬리표로 유전됐기 때문입니다.

그래서 그 후손은 남들과 같은 양의 음식을 먹어도 더 쉽게 몸에 저장하게 되고, 그 결과 살이 잘 찌게 된 거예요.

게다가 흥미롭게도 엄마 뿐만 아니라 아빠의 영양 상태, 아빠가 처한 환경도 훗날 자식의 건강에 똑같이 영향을 미칩니다.

처음 언급했던 비만 쥐 실험에서는 수컷 쥐가 비만일 때도 자식 쥐에게 영향을 미쳤어요.

또 별개의 실험에서는 수컷 쥐에게 특정 냄새를 맡게 하는 동시에 전기자극을 주어서 냄새만 맡으면 공포감을 느끼도록 만들었어요. 그랬더니 이 쥐가 낳은 새끼 쥐는 전기 자극 없이 특정 냄새만 맡게 해도 공포감을 느꼈습니다.

비만, 냄새-공포 정보가 아빠의 정자 유전자에 꼬리표로 붙어서 자식에게 전달됐기 때문이죠.

물론 본인의 생활습관을 포함한 후천적 조건들이 건강에 가장 직접 관여하는 것은 사실입니다.

하지만 자식의 건강에는 분명 엄마, 아빠의 식습관, 생활 태도가 유전적으로 영향을 미칩니다.

평소에 건강한 식사와 규칙적인 생활 패턴을 유지한다면 내 유전자에 고급진 꼬리표를 붙일 수 있겠죠?

How cells ensure symmetric inheritance

Science 28 Sep 2018:

Vol. 361, Issue 6409, pp. 1350

DOI: 10.1126/science.361.6409.1350-c

원문: 여기를 클릭하세요~

Parental histones with modifications are recycled to newly replicated DNA strands during genome replication, but do the two sister chromatids inherit modified histones equally? Yu et al. and Petryk et al. found in mouse and yeast, respectively, that modified histones are segregated to both DNA daughter strands in a largely symmetric manner (see the Perspective by Ahmad and Henikoff). However, the mechanisms ensuring this symmetric inheritance in yeast and mouse were different. Yeasts use subunits of DNA polymerase to prevent the lagging-strand bias of parental histones, whereas in mouse cells, the replicative helicase MCM2 counters the leading-strand bias.

Science, this issue p. 1386, p. 1389; see also p. 1311

Dissecting the epigenomic footprint

Science 28 Sep 2018:

Vol. 361, Issue 6409, pp. 1350-1352

DOI: 10.1126/science.361.6409.1350-h

원문: 여기를 클릭하세요~

Genome-wide epigenetic marks regulate gene expression, but the amount and function of variability in these marks are poorly understood. Working with human-derived samples, Onuchic et al. examined disease-associated genetic variation and sequence-dependent allele-specific methylation at gene regulatory loci. Regulatory sequences within individual chromosomal DNA molecules showed full or no methylation at specific sites corresponding to “on” and “off” switches. Interestingly, methylation did not occur on each DNA molecule, resulting in a variable fraction of methylated chromosomes. This stochastic type of gene regulation was more common for rare genetic variants, which may suggest a role in human disease.

Science, this issue p. eaar3146

아래는 2009년 5월 7일 뉴스입니다~

(원문: 여기를 클릭하세요~)

라마르크의 부활

미르(miR) 이야기 후생유전학이라는 용어가 생물학자들에 의해 널리 사용되기 시작한 것은 발생학자 콘라드 워딩턴(Conrad Wadington)에 의해서였다. 생물학을 단순히 과학 이상의 것으로 접근하고자 하는 독자들이라면 콘라드 워딩턴이라는 이름을 반드시 기억할 필요가 있다. 그는 어쩌면 20세기의 생물학자로서는 마지막 ‘르네상스맨’이었을지도 모르기 때문이다.

후생유전학적 풍경(Epigenetic landscape)

분명한 것은 워딩턴에 의해 제안된 후생유전학의 개념이 현재 대부분의 생물학자들에 의해 사용되는 후생유전학의 개념과 다르다는 것이다. 그렇다고 해서 워딩턴의 개념이 크게 변질된 것은 아니다.

워딩턴은 지금처럼 유전의 분자생물학적 기작들이 확연히 밝혀진 상태에서 연구했던 학자가 아니었다. 그가 활동했던 20세기 중엽은 유전자를 구성하는 물질에 대한 지식 없이 유전학이 연구되던 시기였고, 발생학 연구가 유전학과 채 융합되기 전이었다.

워딩턴은 발생학에서의 연구들로 가장 널리 알려져 왔다. 그는 발생에서의 ‘운하화(canalization)’ 개념을 제시했다. 옆의 그림에서 보이는 구슬은 발생단계에 놓여 있는 하나의 세포로 가정된다. 세포는 여러 ‘굴곡길(chreode)’로 이루어진 산 정상에 놓여 있다.

발생과정은 산 정상에서 계곡을 타고 구슬이 굴러 내려가는 과정으로 비유된다. 구슬이 계곡을 따라 내려가다가 갈래길을 만나면 어느 한쪽으로만 내려갈 수 있다. 이 과정은 세포가 다른 세포로 분화하는 과정에 비유된다.

일단 한 계곡으로 들어선 구슬은 다른 계곡으로는 돌아갈 수 없다. 실제로 발생과정에서 세포의 분화는 비가역적이다. 워딩턴의 운하화 개념은 다양한 환경적 요인에도 불구하고 유전적 요인이 강력하게 작동하는 예로 소개되곤 한다.

그러나 운하화는 워딩턴이 구상했던 ‘후생유전학적 풍경(epigenetics landscape)’의 한 단면을 보여줄 뿐이다. 운하화를 근거로 워딩턴을 유전자 결정론자로 묘사하는 것은 실수다. 그의 운하화 개념은 -정확히 표현하자면- 일정한 역치(threshold) 조건 아래에서는 유전적 다양성이나 환경적 소음이 세포의 운명에 별다른 영향을 미치지 못한다는 뜻이다. 이 개념을 이해하려면 우리는 촛점을 구슬에서 구슬이 놓인 풍경으로 옮겨야 한다.

우리에게 익숙한 네트워크 개념

두 번째 그림은 워딩턴이 생각한 ‘후생유전학적 풍경’의 기저를 보여준다. 풍경 아래의 모습은 단단히 박힌 쇠못들에 연결된 밧줄들의 네트워크처럼 보인다. 쇠못들은 각각의 유전자를 의미한다.

쇠못에 연결된 밧줄들은 복잡한 네트워크를 형성하며 풍경의 모양을 결정한다. 쉽게 말하자면 각각의 유전자(쇠못)들의 상호작용(밧줄들)에 의해 세포(구슬)가 굴러갈 궤도가 만들어지는 것이다. 여기서 유전자에 연결된 밧줄들은 일정한 탄성을 지니게 되고 이처럼 밧줄이 지닌 탄성으로 인해 각각의 계곡들이 형성된다.

복잡해 보이지만 워딩턴은 지금의 우리에게 매우 익숙한 네트워크 개념을 보여주고 있는 것이다. 세포의 운명은 유전자들의 복잡한 상호작용에 의해 형성된 후생유전학적 풍경에 의해 결정된다. 세포의 운명이 이미 형성된 경로대로만 흘러간다는 측면에서 본다면 워딩턴의 이론은 유전자 결정론처럼 보인다.

하지만 그 경로가 만들어지는 과정은 단순하지 않다. 경로가 유전자 하나에 의해 결정되는 것이 아니기 때문이다. 경로는 유전자들의 상호작용에 의해 결정된다. 각각의 유전자는 경로의 형성에 양적인 영향력을 행사한다. 따라서 단 하나의 유전자에 의해 결정되는 것은 별로 없다. 세포의 운명은 해당 유전자가 다른 유전자들과 맺고 있는 관계에 의해 좌우된다.

워딩턴이 강조하고자 했던 것은 구슬이 흘러가는 경로가 결정되어 있다는 것이 아니었다. 그는 그 경로가 결정되는 방식에 관심을 가지고 있었다. 유전자 하나의 돌연변이가 표현형 전체에 미치는 영향은 그다지 크지 않다. 물론 심각한 영향을 미치는 유전자가 존재하기도 하지만 대부분의 유전자들은 표현형에 일정한 정도의 영향만을 미칠 뿐이다.

이러한 ‘완충작용’은 세포의 운명을 결정짓는 계곡길이 유전자들의 상호작용에 의해 형성되기 때문에 생긴다. 하나의 유전자에 돌연변이가 발생할 수는 있다. 하지만 그 돌연변이가 계곡을 아예 없애거나 방향을 바꾸는 것이 아니라 계곡의 깊이를 바꿀 뿐이라면 구슬은 여전히 같은 방향으로 굴러갈 것이다.

즉, 하나의 유전자에 돌연변이가 생긴다 해도 그 결과로 인해 나타나는 표현형의 변화는 돌연변이가 일어난 유전자 하나에 의해 발생하는 것이 아니라, 그 유전자와 다른 유전자들의 상호작용에 의해 발생한다.

워딩턴의 이론은 환경에 의한 소음이나 유전적 다양성에도 불구하고 일정한 형태로 나타나는 발생과정의 정형성을 설명하기 위한 시도였다. 실제로 개체발생과정은 놀라울 정도의 정형성을 보여준다.

발생학자였던 워딩턴이 개체발생과정에서 관찰했던 생명의 경이로움은 실험생리학의 선구자였던 끌로드 베르나르(Claude Bernard)에게서는 ‘항상성(homeostasis)’으로, 훨씬 이전의 생물학자들에게서는 ‘생기(vital force)’라는 개념으로 등장했던 개념들이다. 후생유전학적 전통의 역사는 생명이 가진 신비스러운 ‘견고함(robustness)’을 구체화시키고자 하는 역사였다.

유전학과 후생유전학

개체발생과정에서 만들어지는 다양한 형태의 세포들은 모두 같은 유전형을 지니고 있다. 우리 몸을 구성하는 간세포도, 망막세포도 뇌세포도 모두 똑같은 23쌍의 유전체로부터 만들어진 작품들이다. 이처럼 다양한 종류의 세포들은 동일한 염기서열을 지닌 유전체로부터 만들어진다.

정확히 말하자면 동일한 유전체의 다양한 유전자 발현양상이 다양한 세포들의 운명을 결정한다는 뜻이다. 후생유전학이라는 용어는 이처럼 다양한 형태의 세포들이 유전자의 변이 없이 탄생하는 과정을 차별화하기 위해 도입되었다.

검은색 눈동자와 푸른색 눈동자를 만드는 유전자의 염기서열은 다르다. 각각의 혈액형을 갖게 하는 유전자의 염기서열도 다르다. 유전학(genetics)은 이처럼 염기서열이 다른 유전형(genotype)에 의해 각기 다른 표현형(phenotype)이 나타나는 현상을 다루는 학문이다.

상동유전자(allele)에 의해 개체 간의 차이가 나타난다. 이러한 차이는 환경에 대한 적응도에 따라 자연선택된다. 이 지점에서 유전학이 진화론과 만난다. 유전학은 유전자 염기서열의 차이, 즉 유전자의 ‘질적’인 차이에 의해 발생하는 표현형의 차이에 주목한다.

반면 발생과정에서 단 하나의 세포로부터 다양한 종류의 세포들이 나타나는 모습은 유전자의 염기서열과는 아무런 상관이 없다. 이 과정에 관여하는 것은 유전자 발현의 다양성이다. 즉, 후생유전학에서는 유전자의 ‘양적’인 차이에 의해 표현형에 차이가 나타난다.

워딩턴이 후생유전학이라는 용어를 도입한 이유가 바로 여기에 있다. 발생과정에서 나타나는 다양성의 원인은 유전학에서 나타나는 다양성의 원인과 다르다. 그것은 유전자의 질적 속성이 아닌 양적 속성의 차이, 즉 유전자 발현의 차이로부터 기인한다.

후생유전학은 발생유전학(developmental genetics)과도 다르다. 간단히 말해서, 발생유전학은 ‘유전적 다양성과 표현형적 다양성 사이의 연관성’을 탐구하지만, 후생유전학은 ‘왜 때때로 유전적 다양성에도 불구하고 동일한 표현형이 나타나는가’에 관심을 갖는다. 다른 말로 표현하자면 후생유전학의 주제는 ‘유전적 다양성이 표현형적 다양성과 연결되지 않는 현상’ 혹은 ‘표현형적 다양성의 배후에 유전적 다양성이 존재하지 않는 현상’이다.

워딩턴의 후생유전학이라는 용어는 아리스토텔레스의 후성설(epigenesist)에서 차용되었다. 후성설이란 배발생과정에서 어떤 부분이 미리 결정되어 있는 것이 아니라 발생과정 속에서 결정된다는 입장을 말한다. 후성설과 대비되는 전성설(preformation)이란 난자 속에 아주 조그만 인간 모습이 이미 존재하고 이것이 점점 커져서 성체가 된다는 학설이다.

전성설-후성설 논쟁은 발생학의 가장 오래된 논쟁이며 고대부터 19세기까지 지속되었다. 현미경과 같은 도구가 등장하기 이전의 생물학자들은 여러 논증으로 전성설 혹은 후성설을 지지했지만 윌리엄 하비(William Harvey) 이후 지속된 과학적 성과들은 후성설을 뒷받침했고 결국 전성설은 쇠퇴한다.

Epi라는 접두어는 ‘~을 넘어(over, upon)’라는 뜻을 지니고 있다. 따라서 후생유전학을 직역하자면 ‘유전자를 넘어서는 현상들을 다루는 학문’이라고 정의할 수 있다. 여왕벌과 일벌은 동일한 유전형을 가진다. 이 둘의 운명은 애벌레가 어떤 먹이를 먹었는가에 의해 결정된다. 이 차이는 유전학적 변화가 아니라 후생유전학적 변화에 의해 발생한다.

철학에 관심이 많았던 괴짜 생물학자

워딩턴은 1905년 인도에서 태어났다. 그의 부모는 인도에서 차 농사를 짓던 영국인이었다. 5살 되던 해 영국으로 이주한 워딩턴은 클립턴 사립고등학교에 입학했는데, 여기서 홈야드(Holmyard)라는 선생님을 만나게 된다. 홈야드는 화학교과서를 집필할 정도의 화학 전공자였지만 근대 화학뿐 아니라 아랍의 연금술과 알렉산드리아의 영지주의(Gnosticism: 기독교의 한 일파)에도 조예가 깊었고 이러한 관심은 워딩턴에게도 영향을 미친다.

이후 캠브리지 대학에서 지질학을 전공하게 되지만 그는 시험에 필요한 전공책보다는 철학이나 형이상학에 관계된 책들을 탐닉했다고 한다. 특히 이 시절 그는 화이트헤드(A.N Whitehead)의 철학에 관심을 갖게 되었는데 이러한 경험은 훗날 그의 유기체론의 형성에 많은 영향을 미치게 된다.

지질학을 전공한 그는 이후 고생물학으로 전공을 바꾸어 암모나이트를 연구했지만 여전히 철학에 대한 관심은 끊이지 않았다. 그는 고생물학과 과학철학 모두에 조예가 깊었고 따라서 34세까지도 박사학위를 받지 못한 괴짜 대학원생이었다. 암모나이트와 과학철학의 전문가였던 워딩턴은 당시 독일의 슈페만에 의해 연구되고 있던 형성체(organizer) 연구에 관심을 가지게 된다.

그는 하등동물을 대상으로 연구되던 형성체 연구를 고등생물에도 적용시켰고 이를 통해 멘델의 유전학을 발생학과 연결시키며 고등생물의 발생학 연구에 큰 업적을 남기게 된다. 실제로 워딩턴의 형성체 연구는 현대의 발생학교과서 어디에서나 등장하는 위대한 과업으로 기록되고 있다.

하지만 워딩턴은 단순한 발생학자로 남는 것을 거부했다. 그를 20세기의 마지막 르네상스적 생물학자라고 부르는 이유는 발생학에서 남긴 큰 족적을 넘어 그가 보여준 폭넓은 관심사와 상아탑에 머무르지 않는 그의 활발한 지적 활동에 있다.

그는 다양한 책들 을 출판했는데 이 책들이 다루는 주제들은 그의 전공인 발생학과 인접학문들인 유전학, 진화학, 그리고 유전학 및 발생학에 관한 대중서와 과학철학에 관한 저술, 심지어 심리학과 윤리학 및 형이상학에 걸쳐 있다.

후생유전학 개념의 진화

다시 워딩턴에 의해 제안된 후생유전학이라는 개념으로 돌아오자. 워딩턴의 ‘후생유전학적 풍경’이 수록된 <유전자의 전략(The Strategy of Genes)>이 출판된 해는 왓슨과 크릭에 의해 DNA의 구조가 발견된 4년 후인 1957년 이었다.

그럼에도 불구하고 이 책에는 유전물질의 분자적 특성 및 유전자의 속성에 관한 언급이 보이지 않는다. 이는 워딩턴이 왓슨과 크릭의 연구가 가져올 파장에 대해 간파하지 못했기 때문일 수도 있고, 이 책이 1940년에 출판된 초고에 기초해 작성되었기 때문일 수도 있다.

하지만 이전에 이미 이야기했듯이, 당시의 유전학자들은 유전자라는 물질의 특성을 모른 채 연구할 수 있었다. 유전자는 단순한 입자로 가정되었고 멘델의 유전법칙에 따라 유전되는 추상적 존재이면 충분했다. 이러한 점은 워딩턴과 함께 연구를 수행했던 현대 유전학의 아버지 토마스 모건(T.H Morgan)에게도 나타나는 특징이다.

비록 워딩턴은 왓슨과 크릭의 발견을 후생유전학에 접목시키지 못했지만, 워딩턴의 전통 속에서 발생학을 연구했던 후학들은 이를 훌륭하게 이루어냈다. 노벨상 수상자 피터 메다워(Peter Medawar)는 1983년 ‘유전학은 계획하고, 후생유전학은 배열한다’라는 말로 유전학과 후생유전학의 차이를 부각시켰다.

1990년대로 들어서면서 후생유전학이라는 용어는 유전자 발현이라는 현상과 연관되기 시작했다. 시간이 흐르면서 후생유전학이라는 개념이 포함하는 범위는 점점 더 좁아지기 시작하는데, 1996년에는 ‘유전자 염기서열의 변화로 설명할 수 없지만 유전자의 기능에 변화가 생겨 대물림되는 현상’을 연구하는 학문을 일컫는 용어로 후생유전학이 사용되기 시작한다.

분자생물학의 발전은 생물학자들의 시선을 세포 수준에서 분자 수준으로 끌어내렸고 이러한 분자적 시각은 다양한 발견들을 가능하게 했다. 후생유전학의 개념도 분자생물학의 발견들에 발맞추어 점점 더 좁고 구체적인 의미를 획득하기 시작한다.

발생과정에서 나타나는 유전자 활성의 조절을 연구하는 학문이라는 점에서 여전히 후생유전학의 개념은 워딩턴이 제안했던 것과 동일했지만, 그 개념은 당시 막 발견되고 있었던 전사인자에 의한 유전자 발현 조절 및 면역세포의 DNA 재배열과 미토콘드리아에서 보이는 비멘델식 유전까지를 포함하고 있었다.

2001년에 이르면 후생유전학은 ‘후생유전학적 유전(epigenetic inheritance)’과 동일한 의미로 사용되는데 ‘DNA 염기서열의 변화 없이 대물림되는 유전자 기능의 변화에 관한 연구’로 정의되기 시작한다. 바바라 맥클린톡(Babara McClintock)에 의해 촉발된 식물에 관한 연구는 스트레스를 받은 식물의 반응을 DNA의 메틸화 및 재배열과 성공적으로 연결시키기 시작했고, 이후 후생유전학은 식물에서 활발하게 연구되기 시작한다.

워딩턴의 유산

워딩턴의 후생유전학은 발생학에 뿌리를 두고 있다. 발생학은 전통적으로 계통발생(Phylogeny)보다는 개체발생(Ontogeny)을 연구하던 학문이다. 이미 다윈의 시대에 헥켈(E. Heckel)과 같은 과학자에 의해 발생학과 진화학의 종합을 이루려던 시도가 있었지만 유기체의 ‘조직화(organization)’ 및 ‘항상성(homeostasis)’과 같은 개념을 더욱 중시했던 발생학의 전통은 ‘돌연변이(mutation)’나 ‘자연선택(natural selection)’을 중시했던 진화론의 전통과 쉽게 융합될 수 없었다.

특히 분자생물학의 발달로 인해 유전자 염기서열의 변화가 진화의 주요 동인으로 자리 잡은 이후에는 유전자 발현으로 다양한 표현형의 변이를 설명하려 했던 후생유전학적 연구들은 다시금 진화발생생물학(Evo-Devo)라는 이름으로 통합되기까지 수십 년을 기다려야 했다.

우연히 발생한 돌연변이가 환경에 의해 선택된다는 수동적 관점의 신다윈주의는 환경적 변화가 즉각적으로 표현형에 반영되는 현상을 다루는 후생유전학의 개념과 합치되기 어려웠다. 특히 환경에 적극적으로 대응하며 능동적으로 유전자의 속성을 변화시키는 후생유전학의 주제들은 라마르크를 떠올리게 했고, 후생유전학의 연구결과들이 발표될 때마다 신다윈주의자들과 발생학자들은 마찰할 수밖에 없었다.

이는 워딩턴이 말년에 ‘유전적 동화(genetic assimilation)’, 즉 동물의 환경에 대한 반응이 어떻게 발생학적으로 저장되어 고정될 수 있는가를 다루며 라마르크의 획득형질의 유전이 부분적으로 가능하다는 이론을 펼친 것에서 잘 드러난다.

워딩턴은 과학 이외의 분야에도 전문가 수준의 통찰을 지닌 인물이었다. 이러한 그의 통찰은 발생학과 유전학, 그리고 진화학을 치우침 없이 조율하고 통합할 수 있었던 원동력이었고 현대의 진화발생생물학의 탄생에 결정적인 기여를 하게 만든 동인이었다. 현대 발생학의 대부분의 개념들은 워딩턴에게 빚지고 있다 해도 과언이 아니다.

그는 후생유전학과 발생학이 진화론과 융합하고 있는 이 시대에 우리가 다시금 기억해야만 하는 거인임에 틀림 없다. 그럼에도 불구하고 국내에 전무한 워딩턴에 관한 연구는 필자를 씁쓸하게 만든다.

아래는 2020년 6월 8일 뉴스입니다~

(원문: 여기를 클릭하세요~)

어미는 후성유전자로도 자손 보살핀다

후성유전적 변형, 자손대에 전달돼 활성화

인간의 어머니들은 뱃속에서 9개월 동안 아기를 키운 다음 출산 후에도 몇 년 동안 갓난 아기를 양육한다. 또 자녀가 자라면서 기본적이거나 더 단계 높은 생존 과제들을 어떻게 수행할 것인지를 양육시킨다.

인간과 달리 초파리는 알을 낳은 뒤 스스로 발달하도록 내버려 둔다. 이런 현상은 마치 무책임한 부모가 어린 자녀를 포기하는 것 같이 보이게 한다.

그러나 자연은 그리 단순하지가 않다. 최근 독일 막스플랑크 면역학 및 후성유전학 연구소 산하 아시파 아크타르(Asifa Akhtar) 연구소의 새 연구에 따르면, 초파리 어미는 후성유전체(epigenomes)에 심도 있게 담긴 삶의 지침서를 전달함으로써 자손들의 성공을 보장한다는 것이다.

이 연구는 생명과학저널 ‘셀’(Cell) 4일 자에 발표됐다.

유전체에서 후성유전체로

우리는 부모로부터 DNA 염기서열로 암호화된 유전 정보를 물려받는다. 그러나 인체의 모든 세포가 동일한 DNA를 포함하고 있더라도, 이 세포들은 서로 다른 기능을 수행하기 위해 다른 유전자를 ‘발현(express)’시킨다.

DNA는 히스톤 단백질 둘레를 감싸며 뉴클레오좀(nucleosome)이라고 불리는 단일한 반복 단위를 형성하고, 많은 뉴클레오좀은 함께 결합돼 모든 세포의 핵에 있는 염색질(chromatin)을 만든다.

그런데 히스톤 단백질에 화학기를 첨가하는 것과 같은 후성유전학적 변형(epigenetic modifications)은 염색질 조직에 변화를 일으켜 유전자를 활성화시키거나 또는 침묵시킬 수 있다. 따라서 후성유전학은 세포들이 활성화시킬 유전자를 결정하는 데 도움이 되는 추가 정보 계층을 나타낸다.

우리 몸의 세포들은 공통적인 유전체를 가지고 있음에도 불구하고 또한 서로 다른 ‘후성유전체’를 보유하고 있는 것이다.

어미로부터 세대 간 정보 전송

부모의 생식세포인 난모세포와 정자는 새로운 유기체를 만들기 위해 융합한다. 대부분의 후성유전적 마크들은 각 세대 사이에서 지워지는 것으로 생각되고 있다. 이 같은 후성유전학적 되돌림(reset)은 각각의 새로운 개체에서 모든 유전자가 새롭게 읽히도록 하는 역할을 한다.

그런데 아시파 아크타르 박사팀은 이번 연구에서 기존의 생각과 다른 특별한 히스톤 단백질 변형을 발견했다. 16번째 라이신(H4K16ac)에서 히스톤 H4의 아세틸화가 어미의 난모세포에서 어린 배아에까지 세대 간 유전돼 유지된다는 사실이다.

H4K16ac는 전형적으로 유전자 활성화와 관련된 후성유전적 변형으로 알려져 있다. 그러나 난모세포에서나 혹은 배아 생성 후 첫 3시간 동안에는 유전자가 발현되지 않는다.

아시파 아크타르 박사는 “이 같은 사실은 배아 생성 초기 단계에서 H4K16ac가 어떤 일을 하고 있었는지에 대한 의문을 불러일으킨다”고 말했다.

연구팀은 초파리의 초기 발달단계에서 히스톤 마크의 기능을 조사하기 위해 전장 유전체(genome-wide) 분석 패널을 수행했다.

그 결과, 유전자 활성화가 시작되기 전 초기 발달단계에서 H4K16ac가 수많은 DNA 영역을 마킹했다는 사실을 발견했다.

배아 발달단계에서 어미의 후성유전적 조언 필수

자손에게 H4K16ac가 갖는 중요성은 어미가 이 마크를 자식에게 전하지 못했을 때 명백하게 나타났다.

연구팀은 이를 확인하기 위해 MOF 효소를 제거한 초파리 어미를 대상으로 실험을 실시했다. MOF는 H4K16ac 변형의 증착을 담당하는 것으로 알려져 있다.

H4K16ac 정보 없이 탄생된 자식을 조사하자 연구팀은 놀랍게도 정상적인 조건에서 H4K16ac에 의해 마크된 유전자가 더 이상 적절하게 발현되지 않아 염색질 조직이 심각하게 파괴됐음을 발견했다.

모계의 H4K16ac 지시를 받지 못한 대다수의 배아들은 치명적인 발달 결함으로 연이어 사멸했다. H4K16ac는 생식세포계열에서 유익한 기능을 지니고 있으며, 이후의 배아 발달에 없어서는 안 될 필수적 요소임이 확인된 것.

논문 제1저자인 마리아 사마타(Maria Samata) 박사후 연구원은 “이것은 마치 아이가 처음 집에 혼자 있을 때, 엄마가 음식은 어디에 있고 비상사태 시에는 누구에게 전화를 할 것인가 등등을 적은 스티커 메모를 남겨놓는 것과 거의 유사하다”고 말했다.

초파리에서 얻는 교훈

아시파 아크타르 박사는 “초파리 어미들이 임신하기도 전에 후성유전학을 통해 자식들의 성공을 보장한다는 사실은 매력적인 연구 결과”라고 말했다.

연구팀은 이어 포유류로 방향을 돌려 암컷 쥐도 난자를 통해 H4K16ac 히스톤 변형을 자손에게 전달한다는 사실을 발견했다.

이는 인간도 역시 어머니의 H4K16ac를 성공적인 배아 발달을 위한 ‘청사진’으로 사용할 수 있다는 흥미로운 가능성을 높여준다. 인간의 경우도 과연 그러한 지 그리고 그 청사진이 무슨 정보를 담고 있는지를 알아내는 일은 향후의 연구 과제로 남겨져 있다.

아래는 2022년 12월 10일 뉴스입니다~

(원문: 여기를 클릭하세요~)

일란성 쌍둥이 건강 차이, ‘이것’이 가른다 (연구)

![일란성 쌍둥이는 똑같은 유전자를 갖고 태어났지만 개인의 운동 수준, 보행 거리, BMI에서 차이가 컸다. [사진=게티이미지뱅크]](https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202212/10/KorMedi/20221210210132062fskf.jpg)

같은 유전자를 타고난 일란성 쌍둥이가 나이가 들면서 건강에 차이가 발생하는 것은 결국 유전자가 아니라 운동 때문이라는 연구결과가 나왔다. 유전자의 염기서열은 그대로이지만 분자적 차원에서 유전자 발현에 영향을 미치는 후생유전학적 차이가 건강상태를 결정한다는 것이다. 최근 《사이언티픽 리포츠》에 발표된 미국 워싱턴주립대 연구진의 논문을 토대로 건강의학 웹진 ‘헬스 데이’가 9일(현지시간) 보도한 내용이다.

연구진은 미국 워싱턴주의 일란성 쌍둥이 70쌍의 뺨 안쪽의 유전자를 면봉으로 채취하고 2012년과 2019년 이들 쌍둥이의 건강상태를 체크했다. 연구진은 신체활동 추적장치를 통해 쌍둥이의 신체 활동량을 보고받고 허리둘레, 체질량지수(BMI)를 측정했다. 또 그들의 생활방식과 이웃관계도 조사했다.

일란성 쌍둥이는 똑같은 유전자를 갖고 태어났지만 개인의 운동 수준, 보행 거리, BMI에서 차이가 컸다. 쌍둥이 중 신체적으로 더 활동적인 사람은 허리 사이즈와 BMI로 측정되는 대사 질환의 징후가 더 낮았다. 보다 활동적인 쌍둥이는 심장병, 뇌졸중, 제2형 당뇨병으로 이어질 수 있는 대사증후군에 걸리지 않게 될 후성유전적 생체지표를 보여줬다.

쌍둥이 중에 1주일에 150분 이상 운동을 하는 사람은 체질량지수와 허리둘레가 감소했고 그러한 수치 감소와 상관관계가 있는 후성유전적 지표에서 차이가 발견됐다. 특히 신진대사와 관련된 50개 이상의 특정 유전자에서 차이가 발생했다는 것이다.

연구책임자인 워싱턴주립대의 마이클 스키너 교수(휴생유전학)는 “유전학과 DNA 서열이 생물학의 유일한 원동력이라면 쌍둥이는 본질적으로 같은 질병을 가지고 있어야 하지만 그렇지 않다”면서 “따라서 쌍둥이의 질병에는 환경적 영향이 크다는 것을 보여 준다”라고 말했다. 그는 “이번 연구는 신체활동과 대사질환 사이의 연관성에 대한 분자적 차원의 메커니즘을 설명해 준다”고 밝혔다. 즉 운동을 많이 하면 비만 위험이 감소하는 것을 후생유전학으로 분석해보면 많은 신체활동(운동)이 특히 대사질환과 관련된 세포에 미치는 영향이 크기 때문이라는 설명이다.

해당 논문은 다음 링크(https://www.nature.com/articles/s41598-022-24642-3)에서 확인할 수 있다.