ㆍ흙진주

새해를 맞아 몸만들기를 다짐하는 사람들이 많다. 단지 옷태가 아니라 건강이 살아나는 몸을 위해서 말이다. 이런 각오가 현실이 되려면 올바른 식단 조절과 함께 적절한 운동이 반드시 따라야 한다. 아울러 본격적으로 근육운동을 시작한다면 (특히 중년 이후), 아미노산을 충분히 섭취해야 한다. 아미노산은 단백질을 만드는 기본 재료이고, 단백질은 근육의 주성분이다. 따라서 충분한 아미노산 공급으로 체내 단백질 합성을 촉진하면 근육의 손상 방지 및 운동 후 근육통 예방에 도움이 된다.

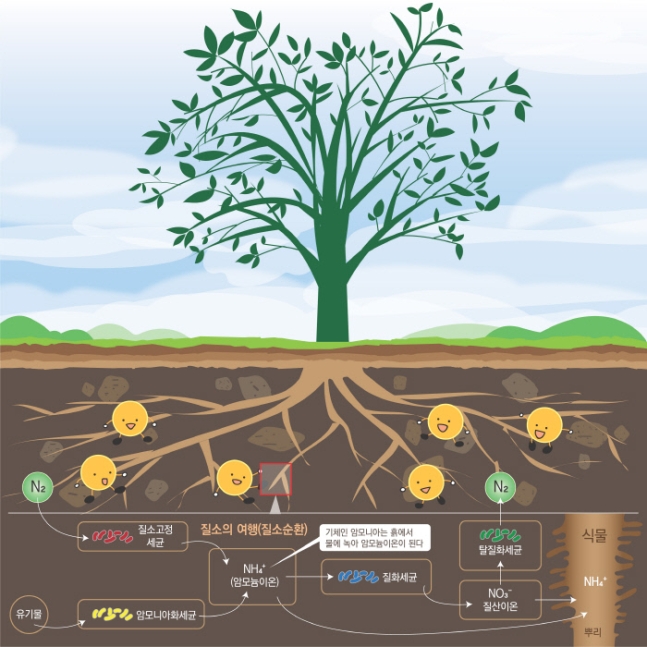

우리는 고기와 계란, 두부 같은 음식에서 아미노산을 얻는다. 반면 식물은 필요한 모든 아미노산을 스스로 만들 수 있다. 전부는 아니지만 상당수의 미생물도 이런 자급 능력을 가지고 있다. 아미노산을 합성하려면 질소가 많이 필요하다. 질소는 공기의 거의 80%를 차지할 정도로 풍부하다. 그러나 식물은 물론이고 대부분의 미생물도 이 기체를 직접 이용하지는 못한다. 대신 이들은 보통 토양에서 질산염 같은 질소화합물을 흡수하며 살아간다. 그렇다면 흙 속에 있는 이런 물질은 도대체 어디서 왔을까? 1885년 네덜란드의 미생물학자가 그 답의 실마리를 찾아냈다.

■ 천연 질소 비료 생산자

마르티누스 베이제린크(Martinus Beijerinck, 1851~1931)는 공기에서 질소 기체(N2)를 취해 암모니아(NH3)를 만드는 세균을 흙에서 분리했다. ‘질소고정’ 세균을 데뷔시킨 것이다. 이들이 만든 암모니아는 여러 토양 세균에게 좋은 먹이가 된다. 우리가 밥을 먹고 일을 보듯 이들은 질산염을 내놓는다. 그러면 식물이 뿌리를 통해 이를 흡수하여 질소원을 충당한다. 일부 식물은 아예 질소고정 세균을 안으로 맞아들여 함께 산다. 예컨대, 콩나무 뿌리에 주렁주렁 달린 뿌리혹은 이들 세균 손님이 머무는 사랑방이다.

식물은 뿌리 주변으로 특정 화합물을 퍼뜨려 질소고정 세균을 초대한다. 세균 역시 화합물로 화답한다. 수락 신호가 접수되면, 식물은 뿌리 모양을 바꾸어 가며 손님 맞을 채비를 한다. 뿌리 안으로 세균이 들어오면 식물은 막으로 이들을 둘러싼다. 그 안에서 세균은 잘 먹고 자라면서 열심히 질소고정을 해서 아미노산을 생산한다. 식물에 질소 영양분을 꾸준히 공급하는 것으로 보답을 한다는 얘기다. 그런데 만약 사랑방을 차지한 손님이 빈둥빈둥 놀고먹는다면 식물에는 재앙이 아닐 수 없다.

세균은 간교한 인간처럼 의도적으로 무전숙식을 하지 않는다. 다만 증식 과정에서 우연히 질소고정 능력이 상실된 돌연변이체가 드물게 생겨난다. 이렇게 되면 어쩔 수 없이 질소고정 임무에서 면제된다. 그 덕분에 힘들게 일하는 동료 세균들보다 빨리 자란다. 시간이 지나면서 이 사랑방에는 의도치 않게 무위도식하는 세균 무리가 득실거린다. 비록 고의성이 없다고 해도 식물 입장에서는 이런 직무태만을 현실적으로 용납할 수 없다. 식물은 문제가 있는 방을 감지해서 상응하는 조치를 취한다. 질소고정 능력이 떨어진 뿌리혹의 노화를 빠르게 진행시켜 떨어뜨려 버린다.

질소 분자는 두 개의 질소 원자가 삼중 결합으로 붙어 있는 매우 안정된 구조이다. 그래서 반응성이 매우 낮아 쉽게 화합물을 만들지 않는다. 비유로 말하면, 둘 사이가 너무나 돈독해서 다른 사람들과의 교제에는 무관심한 단짝과 같다. 질소고정 세균은 이 견고한 결합을 끊고, 수소 원자를 붙여 암모니아를 만들어내야 한다. 이는 깐깐한 솔기를 한 땀씩 끊고 다시 새로운 땀을 떠야 하는 바느질 이상으로 힘든 일이다. 지구의 모든 삶이 여기에 의존하고 있음을 생각하면, 미물(微物)이 미물(美物)로 느껴질 정도다. 흔히 비와 함께 내리치는 번개도 질소 기체의 결합을 끊어 비옥한 빗물을 뿌리곤 한다. 하지만 질소고정 세균에 비하면 생명에게 주는 도움은 그야말로 조족지혈이다.

■ 인공 질소 비료 생산법 발명

일부 미생물을 제외하고 지구의 모든 생물은 식물의 광합성에 의존해 살아간다. 식물은 이산화탄소와 물에 빛을 쪼여 포도당을 만들어낸다. 가뭄 때만 제외하면 이 세 가지 주원료는 늘 풍족하다. 사실 식물의 광합성 효율은 질소를 비롯한 미네랄 영양소가 결정한다. 주로 흙 속에 들어 있는 식물 영양소의 양이 제한적이기 때문이다. 따라서 농작물을 계속 재배하려면 거기에 소요되는 영양분을 꾸준히 공급해주어야 한다. 그렇지 않으면 작물은 제대로 성장하지 못하고 수확량은 급감한다. 우리가 먹을 양식이 그만큼 줄어든다는 얘기다. 이뿐만이 아니다. 식물은 가축의 사료가 되어 동물성 단백질을 공급하고, 식물 세포벽의 주성분인 섬유질은 종이와 옷감 같은 생필품의 원재료이기도 하다. 결국 식물의 영양 결핍은 인간에게 굶주림과 헐벗음을 안겨주게 된다. 20세기 초반 한 유대계 독일 화학자가 이러한 문제를 해결하는 돌파구를 열었다.

1905년 프리츠 하버(Fritz Haber, 1868~1934)는 질소와 수소를 결합시켜 암모니아를 만드는 인공 질소고정법을 발명했다. 곧이어 그는 유명 화학회사 바스프(BASF)의 화학자 카를 보슈(Carl Bosch, 1874~1940)와 손을 잡고 ‘하버-보슈 공정’ 개발에 성공했다. 인류에게 질소 비료 생산법을 선물한 것이다. 이 덕분에 농업 생산량이 획기적으로 늘어나 인류가 기아의 수렁에서 점차 빠져나올 수 있었다. 이 공로로 하버는 1918년 노벨상 수상의 영예를 안았다. 그런데 이런 사실에도 불구하고 하버는 존경이 아니라 증오의 대상으로 기억되고 있다. 그가 살아생전에 드리운 전쟁광의 그림자가 과학적 업적을 가려버린 탓일 테다.

독일의 패색이 짙어가던 제1차 세계대전 막바지, 하버는 독일의 마지막 희망이었다. 당시 독일은 폭탄 제조에 필수 원료인 질산염을 칠레의 광산에서 들여왔다. 영국의 해상 봉쇄로 보급길이 막히자, 독일은 곤경에 처했다. 이때 하버의 화학이 빛을 발했다. 질산염 합성 기술을 개발하여 독일의 숨통을 틔운 것이다. 영웅심에 도취된 그는 인류 최초의 화학무기인 독가스까지 개발하기에 이르렀다. 어찌 보면 인공 질소고정법도 무기 개발 노력의 부산물일 수 있다. 기록에 따르면, 1915년 4월22일 하버는 전쟁 역사상 처음으로 감행된 독가스 공격의 선봉에 서 있었다. 얼마 후 동료 과학자이기도 했던 그의 아내는 남편의 광기에 괴로워하다 권총으로 극단적인 선택을 했다. 하버 자신도 유대인이라는 이유로 결국에는 나치에게 토사구팽당하고, 1934년 스위스 바젤에서 객사했다. 하지만 그가 개발한 독가스는 나치의 품에 안겨 홀로코스트 만행에 사용되고 말았다.

■ 파우스트적(?) 선물

현재 전 세계 합성 질소 비료의 생산량은 연간 1억t이 넘는다. 이것이 없다면 현대인의 절반은 아사를 면치 못한다. 아니, 애당초 태어나지도 못했을 거다. 가슴을 쓸어내리며 안도의 한숨을 쉬고 나니, 그 제조법이 궁금해진다. 세상을 바꾼 기술치고는 그 원리가 비교적 간단하다. 원료인 질소와 수소 기체를 섞고 금속 촉매를 첨가한 상태에서 고온고압(약 200기압, 200도)을 가하면 된다. 물론 엄청난 양의 에너지가 필요하다. 인류가 쓰는 전체 에너지의 2% 정도가 하버-보슈 공정을 이용한 질소 비료의 양산에 들어간다고 한다. 이 많은 에너지는 어디서 오는가? 다름 아닌 화석연료다. 온실가스인 이산화탄소의 양산도 함께 온다는 얘기다. 여기서 끝이 아니다.

농경지에 뿌려진 질소 비료는 작물만의 것이 아니다. 여러 미생물도 뜻밖의 특식을 즐긴다. 그러고는 암모니아를 많이 먹은 만큼 질산염도 많이 배설한다. 공교롭게도 질산염은 물에 잘 녹는다. 빗물에 씻겨 지하수와 강물로 들어가면 골칫거리가 되고 만다. 자연 환경에서는 부영양화를, 우리 몸 안에서는 청색증을 일으킨다. 오염된 물을 지속적으로 먹으면 피부, 특히 입술과 손끝, 귀가 검푸르게 된다. 산소가 부족해지기 때문이다. 질산염이 혈액에 유입되면 헤모글로빈에 결합하여 산소 운반 기능을 방해한다. 게다가 과도하게 투입된 질소 비료를 토양 미생물이 분해하는 과정에서 대기를 오염시키는 질소산화물도 다량으로 발생한다.

뒤늦게 알게 된 문제의 책임을 기술 자체나 개발자에게 물을 수는 없다. 그건 우리의 무책임함과 무능함을 스스로 인정하는 꼴이다. 그동안 누려온 혜택과 섣부른 기술 사용을 부인할 수 없기 때문이다. 용의주도한 전략을 세워야 한다. 현재 콩과 작물은 인간에게 필요한 단백질의 30% 이상을 공급하고 있다. 지속 가능한 농산물 생산을 이끌 수 있는 영순위 후보라 하겠다. 콩과 작물을 질소고정 능력이 탁월한 세균과 협업하게 한다면 친환경적으로 생산량을 올릴 수 있다. 하지만 오랜 친구 세균과의 정이 깊어서인지, 이들은 인간이 소개한 새 짝을 그다지 탐탁하게 여기지 않는다. 식물의 유전자 변형을 통해 이 낯가림을 줄이려는 연구가 진행되고 있다.

■ 흙 속의 진주

고대 그리스어로 생명을 말할 때, 정치적 생명은 ‘비오스(bios)’, 생물학적 생명은 ‘조에(zoe)’로 쓴다고 한다. 비오스는 생물학(biology)의 어원이 되어 그 의미를 확장했다. 이에 반해, 조에는 18세기 후반 산소를 발견하는 과정에서 얄궂게 생물학 용어로 들어왔다. 당시 과학자들은 밀폐된 용기에 동물과 함께 양초를 켜두면 동물이 죽게 되는 이유는 산소가 소진되기 때문임을 알아냈다. 또한 이때 남아 있는 공기 성분의 대부분이 질소라는 사실도 발견했다. 이런 사실에 근거하여 프랑스 화학자 앙투안 라부아지에(Antoine Lavoisier, 1743~1794)는 질소를 ‘아조테(azote)’라고 명명했다. ‘조에’ 앞에 부정(否定) 접두사 ‘아(a)’를 붙여 ‘생명 없음’을 뜻한 것이다.

이름이 ‘아조’로 시작하는 세균들은 모두 질소와 관련된 독특한 대사 능력을 지니고 있다. 일례로, 아조토박터(Azotobacter)는 대표적인 자유생활 질소고정 세균 무리를 지칭한다. 쉽게 말해서, 식물의 뿌리 속이 아니라 흙 속에서 자유롭게 살아가며 질소를 고정하는 세균들이다. 자유생활 질소고정 세균은 식물 뿌리 근처에서 주로 발견되며, 초원과 숲, 툰드라 등지에서 질소 공급에 큰 역할을 하고 있다. 이처럼 별다른 대가 없이 천연 질소 비료를 토양에 공급하는 세균들에서 새로운 희망을 본다. 이들을 적극 육성하고 지원하면 토양 자체를 비옥하게 만들 수 있기 때문이다. ‘생명(bios) 없는’ 미미한 것들이 생명을 풍요롭게 하는 삶의 역설적 단면이 아닐 수 없다.

지구의 거의 모든 삶을 부양하는 생명 활동은 1m 남짓한 깊이의 흙 속에서 일어난다. 지구 반지름(약 6400㎞)의 640만분의 1 정도에 불과하다. 이것이 바로 살아 숨 쉬는 지구의 살갗이다. 같은 식으로 계산하면 사람 피부의 두께(평균 약 2㎜)는 보통 사람 키의 1000분의 1을 조금 넘는다. 비율만 놓고 보면 지구의 피부가 훨씬 더 얇고 더 연약한 셈이다. 지구 피부에 생기를 불어넣는 영양분 공급의 근원에는 여러 질소고정 세균이 자리 잡고 있다. 정현종 시인은 1989년 발표한 ‘흙냄새’에서 이렇게 노래하고 있다. “흙냄새 맡으면 세상에 외롭지 않다. (…) 이 깊은 향기는 어디 가서 닿는가. 머나멀다. 생명이다. (…) 흙냄새여 생명의 한통속이여. 흙 속의 진주!” 시인의 놀라운 통찰력에 미생물학이 화답한다. 흑진주보다 더 아름다운 ‘흙진주’의 정체는 질소고정 세균이라고!

(원문: 여기를 클릭하세요~)