지구상에 최초로 등장한 다세포동물은 약 21억 년 전 아프리카 가봉에서 출현했다는 연구 결과가 나왔다.

프랑스 푸아티에대와 영국 카디프대 등 국제 연구팀이 가봉에 있는 고원생대 프란세빌리안층 흑색셰일에서 다세포동물로 추정되는 유기체 화석을 발견했다고 미국국립과학원회보(PNAS·Proceedings of the National Academy of Sciences) 최신호(11일자)에 발표했다.

약 21억 년 전 형성된 프란세빌리안층은 당시 얕은 바다였기에 이른바 프란세빌리안 내해로도 불린다. 연구팀은 이번 연구를 통해 이 지층에 남겨진 생물들의 움직임을 추적했다고 밝혔다.

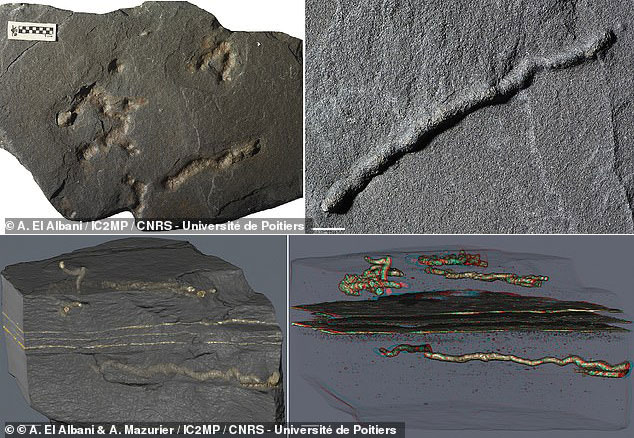

연구팀은 비파괴 X선 촬영기술을 이용한 상세한 3D 분석기법으로 화석 속 유기체들이 대부분 시간을 산소가 과하게 녹은 해수(과산화수소)에서 보냈을 가능성이 있으며 생존을 위해 이런 환경에 살았다는 것을 추정할 수 있었다.

얇은 암석층에 보존된 이런 화석 속에 남겨진 유기체 흔적은 지름이 수 ㎜ 정도로 일정한 ‘관’(튜브) 형태를 띤다.

연구에 공동저자로 참여한 어니스트 치 프루 박사(카디프대 지구해양과학대학원 소속)는 “화석에 숨겨진 유기체들은 해저-해수 경계면에 사는 박테리아들이 생산한 영양분과 산소를 찾아 움직였을 가능성이 있다”면서 “이번 결과는 지구상 생물의 역사는 물론 언제 어떻게 생물들이 움직이기 시작했는지에 관한 여러 매력적인 질문을 제시한다”고 말했다.

연구에 주저자로 참여한 압데라작 엘알바니 교수(푸아티에대 소속)는 다양한 퇴적층 사이에 카펫을 형성하듯 화석화된 미생물들 옆에서 다세포동물 흔적을 발견했다고 밝혔다.

또한 엘알바니 교수는 “이런 현상의 이면에는 다세포동물들이 남세균(시아노박테리아)에 의해 생산된 영양분과 이산소(O2)를 찾아 움직였을 가능성이 있다”면서 “이들은 영양분이 부족해지면 함께 모여 더 유리한 환경을 찾아 움직이는 일종의 슬러그 모습으로 군체 아메바와 비슷했을 것”이라고 설명했다.

(원문: 여기를 클릭하세요~)

아래는 2019년 8월 17일 뉴스입니다~

(원문: 여기를 클릭하세요~)

‘살아남는 게 강자’란 사실 보여준 스밀로돈의 멸종

송곳니 길이만 20㎝에 달했던 스밀로돈(검치호랑이)은 자신보다 몇 배나 몸이 큰 매머드 등 대형 초식동물에게도 무서운 존재였다. 크고 날카로운 위턱의 송곳니는 이들의 두꺼운 피부를 얼마든지 찢을 수 있었다. 스밀로돈이란 학명은 ‘칼 이빨’이란 뜻이다.

하지만 미주 대륙을 호령하던 최상위 포식자 스밀로돈은 약 1만 년 전 지구상에서 사라졌다. 가장 많은 개체 수를 자랑했던 또 다른 최상위 포식자 다이어울프(신장 150㎝ 안팎ㆍ체중 50~80㎏)도 비슷한 시기에 멸종의 길을 걸었다. 스밀로돈과 다이어울프가 살았던 당시 큰 영향력이 없었던 코요테나 회색늑대는 여전히 살아남았고, 이제 그들이 스밀로돈과 다이어울프가 가졌던 최상위 포식자 자리를 꿰차고 있다. 지난 5일 국제학술지 ‘커런트 바이올로지’에 실린 미국 밴더빌트대ㆍ유타대ㆍ퓨젓사운드대의 연구결과는 ‘강한 자가 살아남는 게 아니라 살아남는 게 강자’라는 말을 여실히 보여준다.

공동 연구진은 미국 로스엔젤레스에 있는 타르 연못에서 나온 스밀로돈 등 동물 이빨 화석 약 700개를 분석했다. ‘란초 라 브레아’라 불리는 이 연못은 타르 물질이 지층을 뚫고 나오면서 생겼는데, 홍적세(170만 년 전~1만 년 전) 당시 란초 라 브레아는 물과 모래 등으로 덮여 있어 쉽게 알아보기 어려웠다. 끈적한 타르 연못에 빠진 동물들은 빠져 나오지 못한 채 그대로 화석이 됐다.

연구진이 분석한 건 동물 이빨에서 채취한 에나멜의 탄소(C13)ㆍ질소(N15) 동위원소 비율이다. 식물마다 광합성 과정 등이 다르기 때문에 어떤 식물을 주로 먹었느냐에 따라 초식동물의 조직에 축적된 탄소와 질소의 동위원소비율이 달라진다. 때문에 여러 포식자의 생체 조직에 쌓인 탄소ㆍ질소 동위원소를 비교하면 이들이 같은 초식동물을 사냥했는지, 먹잇감이 달라졌는지 등을 확인할 수 있다.

그 결과 다이어울프의 에나멜에서 C13의 비율이 스밀로돈보다 높게 나왔다. 연구진은 “스밀로돈은 숲에 서식하는 초식동물을 주로 사냥했고, 다이어울프가 잡아 먹었던 들소나 말 등 초원에 사는 동물들은 주된 사냥감이 아니었다”고 설명했다. 스밀로돈과 다이어울프의 먹이 경쟁이 훨씬 적었다는 뜻이다. 이는 스밀로돈의 멸종 원인으로 제기된 먹이경쟁설에 반대되는 결과다. 스밀로돈이 어떻게 멸종했는지 아직 확립된 정설은 없지만 먹이 경쟁에서 패해 사라졌다거나, 긴 검치가 오히려 장애가 됐다는 주장이 그 이유로 거론되고 있다.

지구의 기온 상승으로 홍적세 후기에 몸무게 40㎏ 이상인 대형 포유류들이 다량 멸종하면서 이들을 주식으로 삼던 스밀로돈 역시 쇠락의 길을 걷게 됐다는 가설도 있다. 아시아의 경우 대형 포유류 46종 가운데 24종, 북아메리카에선 61종 중 45종이 이 시기에 사라졌다.

반면 코요테는 사냥하던 초식동물만 고집하지 않았다. 코요테 이빨에서 채집한 에나멜을 분석한 결과 탄소ㆍ질소 동위원소 비율이 시기마다 점점 바뀌었다. 연구진은 코요테가 쥐나 토끼 등 작은 먹이를 사냥하고, 사체까지 먹는 쪽으로 식습관을 바꾸면서 홍적세 후기 급격한 환경변화에도 살아남을 수 있었다고 설명했다. 코요테 등은 홍적세 당시 큰 영향력을 갖지 못했지만 먹잇감을 바꾸며 살아남았고, 그 결과 오늘날 지배적인 포식자가 될 수 있었다는 얘기다. 연구진은 “스밀로돈과 다이어울프 등 당시 최상위 포식자가 왜 멸종해갔는지 보여주는 결과”라며 “이들은 기후변화와 인간 활동의 결과로 멸종했을 가능성이 크다”고 말했다.