When Mendeleev proposed his periodic table in 1869, element 43 was unknown. In 1937, it became the first element to be discovered by synthesis in a laboratory — paving the way to the atomic age.

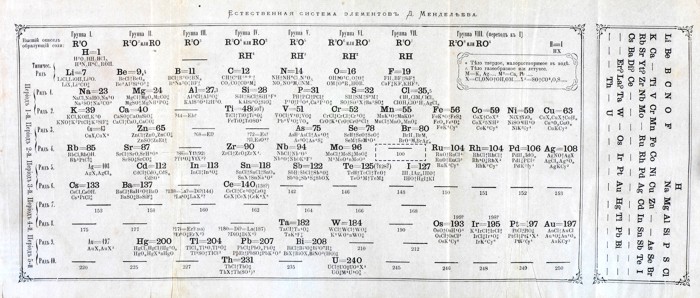

Figure 1 | Mendeleev’s periodic table. When Mendeleev devised his periodic table 150 years ago, he left spaces for elements that he thought were missing. The gap indicated by the dashed box is for element 43. Carlo Perrier and Emilio Segrè3 discovered this element, now known as technetium, in 1937. Credit: Science History Institute

In 1937, a piece of molybdenum plate arrived at the University of Palermo in Sicily. It had been shipped from the University of California, Berkeley, where it had been part of Ernest Lawrence’s ‘atom smasher’ — one of the first particle accelerators, known as the 37-inch cyclotron. The plate contained the most important missing piece of the chemical world.

Element 43 — provisionally named ‘eka-manganese’ before its discovery — was a hole in the periodic table set out by Dmitri Mendeleev in 1869. Although there had been earlier attempts to order the chemical elements, Mendeleev arranged his table according to the atomic mass and properties of elements, and left gaps where he felt particular ones were missing (Fig. 1). Most of the spaces were gradually filled, validating Mendeleev’s ideas. By the 1930s, the most notable of the still-absent building blocks was eka-manganese. Researchers had long sought this elusive element, but each of the claims had been proved wrong. Now, in Palermo, it was Italian physicist Emilio Segrè’s turn to try.

Aged only 32, Segrè already had a reputation for element discovery. A Sephardic Jew and son of a paper-mill owner from Tivoli, Segrè had trained as a physicist under Enrico Fermi before leaving to become an anti-aircraft officer in the Italian army. By 1929, he had rejoined Fermi as one of his ‘Via Panisperna Boys’, a group of impoverished scientists with a shoestring budget and no modern equipment; the scientists’ younger brothers were recruited to lift apparatus, tools were made by hand and the researchers had to hide at the end of the corridor to shield themselves from radiation1. Yet despite their hardships, in 1934, Fermi’s team had extended the limits of Mendeleev’s table.

In France, Frédéric and Irène Joliot-Curie had shown that one element could be turned into another using artificially induced radiation. Fermi, Segrè and the rest of the Boys took the idea one step further by bombarding a sample of uranium — element 92, the heaviest known element at that time — with an improvised neutron beam. In doing so, Fermi seemed2 to have synthesized elements 93 and 94.

Segrè hoped that Lawrence had unknowingly created another element as a result of using molybdenum in his cyclotron. Molybdenum is element 42; if heavy hydrogen isotopes (deuterons) had accelerated through Lawrence’s cyclotron and irradiated a molybdenum plate, it could contain a few specks of eka-manganese. Segrè asked Lawrence to send him any spare parts that had become radioactive. Lawrence, having no use for the discarded metal, happily obliged.

Enlisting the help of his colleague Carlo Perrier, Segrè carried out a chemical analysis of the plate, extracting an unknown element by boiling a sample with sodium hydroxide and hydrogen peroxide3,4. It was the first sighting of element 43. With it, the mystery of why this element hadn’t been found was solved: eka-manganese was unstable, with a radioactive half-life of a few million years. Any sample that existed naturally when Earth formed would have decayed aeons ago.

The story of the new element was only just beginning. In June 1938, Segrè headed to Berkeley to continue his research. While he was en route, Mussolini’s fascist government passed laws barring Jewish people from holding university positions in Italy. Segrè, trapped in California, sent for his family and took up permanent residence. There, he worked with a young chemist, Glenn Seaborg, to isolate an unusual, metastable isotope of his new element5.

Two pieces of news arrived soon after. In November, Fermi won the Nobel prize for his discovery of elements beyond uranium. Fermi, whose wife was Jewish, used the prize as a pretext by which to escape Italy, too. Then, two months later, word came from Germany that Fermi’s ‘elements’ were a mistake: a group led by Otto Hahn and Lise Meitner had shown that Fermi’s discoveries were the result of an atom breaking apart, and were probably barium, krypton and fragments of other elements6. This revelation would eventually lead to the development of nuclear weapons — and meant that Segrè and Perrier’s eka-manganese was the first true synthetic element. In 1947, ten years after its discovery, they named it technetium, after ‘technetos’, the Greek word for ‘artificial’7. By then, all the other empty spaces in Mendeleev’s table had been filled, with Segrè also contributing to the creation of element 85, astatine.

The lab-created elements opened up a search for elements heavier than uranium (transuranium elements). In 1939, Berkeley researcher Edwin McMillan approached Segrè about an unusual atom that he’d discovered in the cyclotron, which he believed to be a new element. Segrè dismissed the finding, even going so far as to write a paper8: ‘An unsuccessful search for transuranic elements’. In fact, McMillan had discovered element 93, which he called neptunium. Then, in February 1941, taking over McMillan’s work, Seaborg discovered element 94. With Segrè’s help, Seaborg soon proved that his creation — plutonium — could be used in an atomic bomb. It was the first of ten synthetic elements that he would go on to discover; another, seaborgium (element 106), was named in his honour.

Technetium proved that the exploration of the periodic table was not limited to the elements found on Earth. Today, we have extended the table as far as the superheavy element 118, oganesson. With the new elements have come applications few could have imagined: smoke detectors, power for space probes and the most devastating weapons known. But arguably the greatest discovery remains technetium, and the metastable isotope of the element that Segrè discovered with Seaborg. With its short, six-hour half-life, it is an ideal radioactive tracer. Today, technetium is the most commonly used medical radioisotope in the world (go.nature.com/2t4iqq8), accounting for 80% of procedures in nuclear medicine, and helping to save millions of lives every year. Not bad for something first seen in a discarded piece of metal plate.

Nature 565, 570-571 (2019)

(원문: 여기를 클릭하세요~)

주기율표 곳곳을 채운 화학의 ‘히든 피겨스’

네이처誌 ‘국제 주기율표의 해’ 맞아 여성 과학자 숨은 공로 소개

러시아의 드미트리 멘델레예프(1834~1907년)는 원자 량이 증가하는 순서대로 원자들을 나열해 최초의 근대적 인 주기율표를 만들었다. 게티이미지뱅크 제공

올해는 1869년 러시아 화학자 드미트리 멘델레예프가 주기율표를 제정한 지 150주년이 되는 해다. 주기율표는 화학 원소의 성질을 구분하고 분류함으로써 인류가 원소를 이해하고 쓰는 데 큰 공헌을 했다. 유엔은 이를 기려 올해를 ‘국제 주기율표의 해’로 정했다. 유네스코(UNESCO)는 29일(현지시간) 프랑스 파리에서 기념행사를 연다.

주기율표는 원소에 대한 이해를 높였을 뿐 아니라 아직 발견하지 못한 원소를 찾는 데도 도움을 주고 있다. 지금은 118개 원소를 담고 있지만 처음 주기율표를 제정할 당시만 해도 원소들의 빈자리가 많았다. 수많은 과학자들이 빈자리 원소를 찾아나가는 과정에서 물리적·화학적 발견을 통해 과학 발전을 이뤘다. 주기율표의 발전 과정은 화학의 산역사이자 과학사의 역사적 장면과도 맥이 닿는다.

특히 원소번호 88번 라듐(Ra)과 84번 폴로늄(Po)을 발견한 프랑스 화학자 마리 퀴리를 비롯한 여성 과학자들의 역할도 빼놓을 수 없다. 하지만 역사에는 마리 퀴리를 제외한 여성 과학자들의 업적은 잘 드러나지 않아왔다. 국제학술지 네이처는 28일 주기율표의 빈자리를 채운 여성 과학자들을 다시 조명하는 기사를 냈다.

루테늄(Ru), 로듐(Rh), 팔라듐(Pd), 오스뮴(Os), 이리듐(Ir), 백금(Pt) 을 정제하고 분리해 주기율표에 기록을 도운 러시아 화학자 율리아 레르몬토바. 위키미디어 커먼스

주기율표가 처음 등장했을 때만 해도 비슷한 무게와 성질을 가지는 원소를 구분하는 일은 가장 큰 난제였다. 러시아 화학자 율리아 레르몬토바는 멘델레예프의 명령으로 44번 원소 루테늄(Ru), 45번 로듐(Rh), 46번 팔라듐(Pd), 76번 오스뮴(Os), 77번 이리듐(Ir), 78번 백금(Pt)을 정제하고 분리하는 일을 했다. 하지만 그녀의 업적은 멘델레예프와 레르몬토바가 주고받은 서신에만 남았다. 레르몬토바는 55번 세슘(Cs)과 37번 루비듐(Rb)을 발견한 독일의 화학자 로베르트 분젠 밑에서 수학해 1874년 독일 최초로 화학 박사학위를 받았다.

캐나다 맥길대 물리학과 대학원생이었던 해리엇 브룩스는 영국의 물리학자 어니스트 러더퍼드와 함께 라듐이 붕괴하면서 나오는 방사성 물질을 조사했다. 1901년 두 사람은 방사성 물질이 가스처럼 퍼지는 것을 확인해 방사성 붕괴에서 새로운 물질이 나오는 것을 확인했다. 헬륨족 비활성기체에 속하는 원자 번호 86번 원소의 이름은 나중에 라돈(Rn)으로 명명됐다. 최근 라돈 침대 사태로 국내에도 알려진 바로 그 원소다. 러더퍼드와 프레더릭 소디는 방사성 붕괴에 관한 이론을 발표하고 업적을 인정받아 1908년 노벨 화학상을 탔다. 하지만 브룩스가 라돈 발견에 함께했음에도 라돈을 발견한 첫 논문에만 공동 저자로 이름을 올렸을 뿐 이후 러더퍼드가 네이처에 투고한 논문에서 브룩스는 단순한 보조 연구자로만 이름을 올렸다.

오스트리아계 유대인 물리학자였던 리제 마이트너는 독일의 화학자 오토 한과 함께 91번 원소 프로트악티늄(Pa)을 발견했다. 89번 원소 악티늄(Ac)의 모체 물질을 찾던 중 발견한 것이었다. 마이트너는 1913년 한이 독일 카이제 빌헬름 연구소로 옮길 때까지 1907년부터 6년간 독일 베를린대 화학과에서 무보수로 지하실에서 일했다. 당시 여성들이 연구하는 모습이 눈에 띄어선 안됐기 때문이다.

75번 원소 레늄(Re)을 발견한 독일 화학자 이다 노다크는 남편과 같은 곳에서 일했지만, 남편과 달리 무급 초대연구자로 일했다. 루뱅가톨릭대 기록보관소 제공

75번 원소 레늄(Re)는 독일 화학자 이다 노다크가 그녀의 남편인 발터 노다크와 함께 발견했다. 발견 당시인 1925년 발터 노다크는 독일 물리기술연방연구소에 고용돼 연구를 했지만 이다 노다크는 무급 초대연구자로 일하고 있었다. 그렇다보니 1934년 그녀가 원자핵이 작은 원소로 분열할 수 있다는 핵분열 개념을 처음 제안했을 때에도 과학계에서는 심각하게 받아들여지지 않았다.

이탈리아계 미국인 물리학자 엔리코 페르미는 1934년 92번 원소 우라늄(U)에 중성자를 충돌시켜 93번 넵투늄(Np)과 94번 플루토늄(Pu) 원소를 얻었다고 학계에 보고했다. 이때 이다 노다크는 더 가벼운 원소도 나올 것이라고 독일 화학학술지 ‘앙게반테 케미’에 소개했다. 1938년 마이트너와 한이 페르미의 실험에서 56번 원소 바륨(Ba)이 발견되는 것을 확인하며 노다크의 핵분열 개념이 입증됐다. 한은 리제 마이트너의 계산이 원자 핵분열의 중요한 증거가 되었음에도 1939년 이를 발표한 논문에 마이트너의 이름을 넣지 않았고 1944년 노벨 화학상을 받을 때에도 마이트너의 업적을 밝히지 않았다.

프랑스 물리학자 마르게리트 페레(왼쪽)는 19세 때 87번 원소 프랑슘(Fr)을 발견했다. 퀴리 박물관 제공

대부분 여성 과학자들이 남성 동료와 함께 일하면서 자신들의 업적이 가려지는 처지에 놓였지만, 예외도 있다. 프랑스 물리학자 마르게리트 페레다. 페레는 87번 원소 프랑슘(Fr)을 1939년에 발견했다. 마리 퀴리 연구소에 19세 때 기술자로 들어가 얻은 성과다. 마리 퀴리의 딸 이렌 졸리엣퀴리와 앙드레 드비에른이 그녀에게 동시에 악티늄-227 동위원소의 정확한 반감기를 측정해달라고 하는 과정에서 프랑슘이 발견됐다. 하지만 페레가 누구를 위해 일하고 있는지 정할수 없었기에 두 사람은 발견에 대해 자신의 역할을 주장할 수 없었다. 페레는 1962년 프랑스 과학원에 여성 최초로 교신 회원으로 뽑혔다.

(원문: 여기를 클릭하세요~)