사이언스 제공

세포의 핵 속에는 유전물질인 DNA가 뭉쳐 있는 형태의 염색체가 들어있다. 염색체는 히스톤 단백질과 결합한 상태로 존재한다. 히스톤 단백질에 화학작용기인 아세틸기가 붙으면 염색체가 풀리면서 유전자가 발현되기 시작한다. 여기에 다시 메틸기가 붙으면 염색체가 다시 뭉쳐진 상태로 돌아간다.

국제학술지 ‘사이언스’는 26일 암세포 핵 내부에 뭉쳐져 있는 채로 존재하는 염색체와 그 주변에서 DNA에 붙기 위해 대기하고 있는 전사 조절인자들의 모습을 표지에 담았다. 이번 호에는 위나 후두, 뇌 등 23가지 기관에서 발생하는 초기 암세포의 염색체와 유전자들의 작용과정을 연구한 논문이 포함됐기 때문이다.

하워드 창 미국 스탠퍼드대 하워드휴스의학연구소 교수 연구진은 23개 기관에서 발생한 401개 암세포 표본의 단일염기다형성(SNP)을 비교했다. SNP는 같은 종이나 속에서 단일한 DNA 기본 염기 서열 중 차이를 보이는 유전적 변화 또는 변이를 말한다. 인간의 경우 33억 개의 염기쌍에서 약 0.01%가 SNP이며, 사람마다 염기 1000개당 한 개씩 차이가 나는 것으로 알려졌다.

그 결과 각각의 암을 유발하는 52만 2709개의 전사 조절인자를 찾아냈고, 이를 데이터화 하는 데 성공했다. 창 교수는 논문에서 “전사 조절인자들이 암세포의 유전자 발현에 어떤 역할을 하는지 규명했다”며 “암을 진단하거나 성장을 억제하는데 적용될 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구로 수십만 개의 전사 조절인자가 확인됐지만, 아직 갈 길은 멀다. 창 교수는 “현재 특정유전자가 어떤 단백질을 만드는지 우리가 아는 것은 전체의 2% 정도로 극히 적다”며 “특히 염기가 지정돼 있지 않은 대부분의 유전자 부위에 대한 연구 등을 진행해 세포내 현상을 확인해 가야할 것”이라고 말했다.

원문: 여기를 클릭하세요~

아래는 2021년 5월 23일 뉴스입니다~

(원문: 여기를 클릭하세요~)

염색체 수가 46개로 밝혀지며 새로 열린 세상

다운증후군의 편견을 깨고 있는 꼬마 모델 프란체스카 라우시(출처=인스타그램)

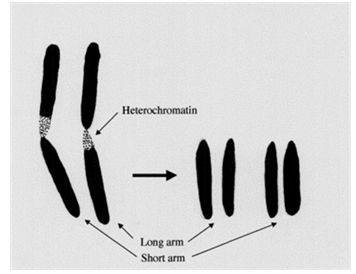

염색체는 세포의 핵 안에 DNA가 뭉쳐있는 구조로 세포분열과정에서만 관찰된다. 염색이 잘되는 특징이 있어 염색체라고 이름을 붙였고 막대기 모양으로 생겼으며 중간에 잘록한 부분인 중심절을 기준으로 짧은 쪽을 단완(短腕·짧은 팔), 긴 쪽을 장완(長腕·긴 팔)이라고 부른다.

사람의 염색체 수가 46개인 것은 생명과학에 관심이 있는 사람이라면 누구나 쉽게 안다. 생물 중에서 사람의 염색체 수가 가장 많을 거라고 막연히 생각할 수 있지만 사실은 그렇지 않다.

초파리는 8개, 고양이는 38개 이지만 침팬지는 48개이고 개와 닭은 무려 78개의 염색체를 갖고 있다. 초기에는 사람의 염색체 수가 48개로 알려졌고 그렇게 잘못 알고 있던 기간이 무려 33년이나 된다.

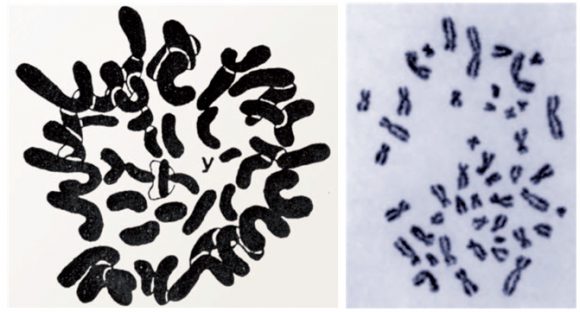

그 이유를 찾다보면 1921년에 테오필루스 페인터(Theophilus Painter)가 사람 염색체에 대해 발표한 논문을 만나게 된다. 이 논문에서는 남성의 고환 조직에서 Y염색체의 존재를 관찰하였고 염색체 수가 48개 정도라는 내용이 포함돼 있었다. 자세히 살펴보면 ‘연구한 조직에서 염색체 수는 45개에서 48개까지 관찰되며 가장 깨끗한 슬라이드에서는 46개만 관찰된다’고 기록하였고 따라서 실제 숫자는 46개 또는 48개로 결론지었던 것을 볼 수 있으니 처음부터 48개로 정리한 것은 아니었다. 이후 1923년에 발표한 논문에서 염색체 수를 48개라고 확정했다.

왜 그랬을까, 여러 과학자들이 고민을 나눴다. 페인터의 논문에는 카메라 루시다(Camera Lucida)를 이용하여 그린 염색체 그림이 있다. 카메라 루시다는 프리즘과 반사면을 이용하여 이미지를 전달하는 일종의 광학 장치로, 사진이 발명되기 전까지 예술가들이 활발하게 드로잉 보조도구로 사용했다. 카메라 루시다의 구조를 보면 렌즈로 그냥 확대해 보는 방식이므로 염색체같이 작은 구조를 뚜렷이 관찰하기는 어렵다. 그래서인지 그림속의 염색체는 많이 겹쳐 있고 하나씩 구분하기가 무척 어렵다.

프랭크 러들(Frank Ruddle)은 2004년에 발표한 논문에서 페인터의 염색체 개수의 오류는 염색체 1번을 두 개로 센 것 때문이라고 제시했다. 염색체는 앞에서도 말했듯이 염색이 잘 되는 것이 보통이며 긴 것에서 짧은 것의 순서로 번호를 붙이는데 독특하게도 1번 염색체의 중심절 근처에 염색이 잘 안되는 이질염색질이 있어서 1번 염색체의 단완과 장완 사이가 떨어져 보일 수 있다는 것이다.

염색체 수에 혼선을 준 염색체 1번의 이질염색체

테오필루스 페인터 논문의 그림(좌)과 조 힌 치오의 염색체 사진(우)

이 사건은 단순한 숫자의 정정일 뿐, 큰 의미는 없다고 생각할 수도 있지만 실제로는 인간유전학 분야에 새로운 장을 여는 계기가 되었다. 그때까지 증상으로만 진단되던 유전질환들이 염색체 수의 이상에 의한 것임을 알게 된 것이 그 시작이다. 1959년 다운증후군, 터너증후군, 클라인펠터증후군의 원인이 각각 21번 삼염색체, X염색체 결손, 남성에서의 X 염색체 추가로 밝혀졌고 줄줄이 XXX 여성, XYY 남성 등 염색체 수 이상에 의한 질병들이 보고되면서 의학유전학이 본격적으로 출범했다. 이 중 다운증후군은 1866년에 존 다운(John Down)이 이 질환의 임상적 특징을 기술하면서 자신의 이름을 붙인 이후 거의 93년 만에 그 원인이 밝혀진 것이다.

이후의 임상유전학은 따로 의학의 한 분야로 독립할 만큼 다양하고 빠르게 발전했으며 지금은 유전질환 뿐만 아니라 혈액암을 포함한 다양한 암에서의 기본 검사로 자리 잡게 됐다. 오늘날 의학기술 특히 임상유전학 분야의 눈부신 성과들이 매일매일 뉴스에 소개되고 있다. 지금은 아기를 낳기 전에 염색체 이상을 진단할 수 있게 되었다. 임신부의 핏속에는 태아에서 기원한 DNA가 떠다니고 있는데 이를 분석하여 다운증후군을 비롯, 염색체의 수에 이상이 있는 고위험군을 선별할 수 있다. 임신 초기에 유산되면 그 원인을 찾기 위해 염색체를 분석하는데, 염색체 수가 69개, 심지어 72개인 경우도 심심치 않게 발견된다.

필자가 임상유전학을 본격적으로 연구하기 시작한 2000년도만 하더라도 국내에서는 염색체 이상에 의한 질병의 특징과 자주 동반될 수 있는 감염, 심장질환, 소화기질환 등을 기술한 내용만 찾아볼 수 있었을 뿐, 환자들의 가족생활과 사회활동과 같은 자료는 거의 찾아볼 수가 없었다.

이후 다운복지관과 한국터너협회가 만들어져서 꾸준히 운영돼 왔고, 2013년 평창 동계패럴림픽에서 다운증후군의 편견을 깨고 멋진 솔로를 선보인 백지윤 발레리나, 국내1호 다운증후군 배우 강민휘의 소식을 들으며 무척 반가운 마음이 들었다.

해외 자료를 찾아보니 베네피트 모델인 케이트 그란트(Kate Grant), 구찌 모델로 활약하고 있는 엘리 골드스타인(Ellie Goldstein), 세계 최고 모델을 꿈꾸는 6세 소녀 프란체스카 라우시(Francesca Rausi.맨위 사진)도 쉽게 찾을 수 있고 영하 ‘제8요일’의 주인공인 파스칼 뒤켄(Pascal Duquenne)도 만날 수 있다.

대영제국 단원 훈장을 받은 사라 고디(Sarah Gordy)의 연설과 보스턴에서 특별한 쿠키 레시피를 갖고 쿠키가게를 연 콜레트 디비토(Collette Divitto)의 성공스토리도 다양한 소셜 미디어에서 손쉽게 찾아볼 수 있다.

유전질환을 가진 환자나 그 부모를 만나서 가장 많이 듣는 질문은 ‘치료가 가능한가요?’이다. ‘이상이 있는 유전자 부위나 염색체를 고치는 것은 아직 임상단계에 진입하지 못했지만, 질병을 정확하게 진단하고 그에 따른 동반 증상들을 치료하면서 질병에 의한 장애를 최소화하고 환자가 발휘할 수 있는 최선의 능력을 끌어낼 수 있다’는 다소 궁색하지만 현실적인 답변을 하곤 한다.

그러나 임상유전학 분야에서 일하는 의학자, 과학자들의 지속적 노력이 더 나은 진단법과 치료법을 만들어낼 것이라고 믿어 의심치 않는다. 학자들이 노력하는 동안, 우리도 미디어를 통해 유전질환에 대해 좀 더 알고, 유전질환이 있는 이웃들을 통해서 유전질환에 대해 더 알아가고 공감하고 열린 마음으로 모두가 어우러져 살 수 있는 방법을 함께 모색해 보면 어떨까?